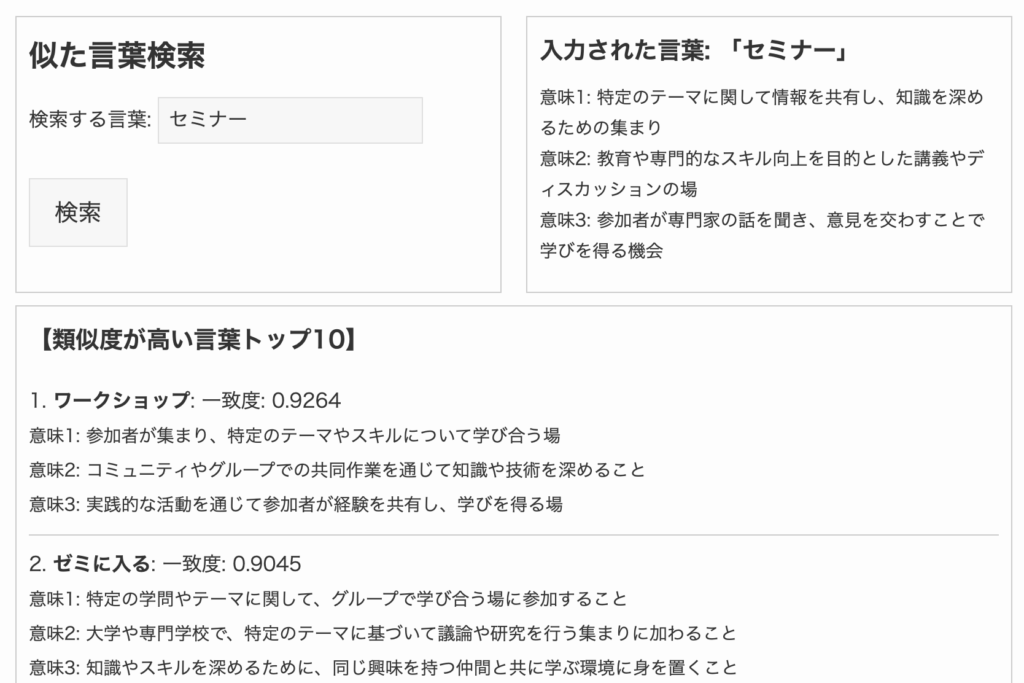

本記事では、ストッパーの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

ストッパーとは? そもそもどんな意味か?

まずはストッパーとはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

特定の状況や状態において、問題や障害を発生させる要因—

計画やプロジェクトの進行を阻害する要素意味を全て見る

- 思いがけない事態を引き起こし、進行を妨げること

- 状況や活動を一時的に停止させる要因

例文

つづいて、ストッパーを用いた例文を紹介します。

その提案は、プロジェクトの進行にストッパーをかける可能性がある。

彼の行動が、チームの士気にストッパーをもたらした。

例文を全て見る

- 予算の制約が、進行中のプロジェクトにストッパーをかけた。

- 新しい規制が、業界全体にストッパーをもたらした。

- 彼女の意見は、議論にストッパーをかける結果となった。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

この表現は、物事が進まない原因を示しますが、過度に使うとネガティブな印象を与える可能性があるため、適切な場面での使用が求められます。ビジネスで使える丁寧なストッパーの言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

妨害要因

まずは、妨害要因です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

障害

2つ目は、障害です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

進行阻害因子

3つ目は、進行阻害因子です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

制約条件

4つ目は、制約条件です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

阻害要因

5つ目は、阻害要因です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

課題

6つ目は、課題です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

制限要素

7つ目は、制限要素です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ネガティブ要因

8つ目は、ネガティブ要因です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

阻止要因

9つ目は、阻止要因です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

問題点

10個目は問題点です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ストッパーのカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

足かせ

まずは、足かせです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ブレーキ

カジュアルの2つ目は、ブレーキです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ストッパー役

つづいて、ストッパー役です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

障害物

4つ目は、障害物です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

つまづき

5つ目は、つまづきです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ハードル

6つ目は、ハードルです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

壁

7つ目は、壁です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

引っかかり

8つ目は、引っかかりです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ためらい

9つ目は、ためらいです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

止まり木

10個目は、止まり木です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ストッパーの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- インハビター

- ブロッカー

- デレイ

- Obstacle(障害)

- Hindrance(妨害)

- Impediment(障害物)

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上がストッパーの言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓