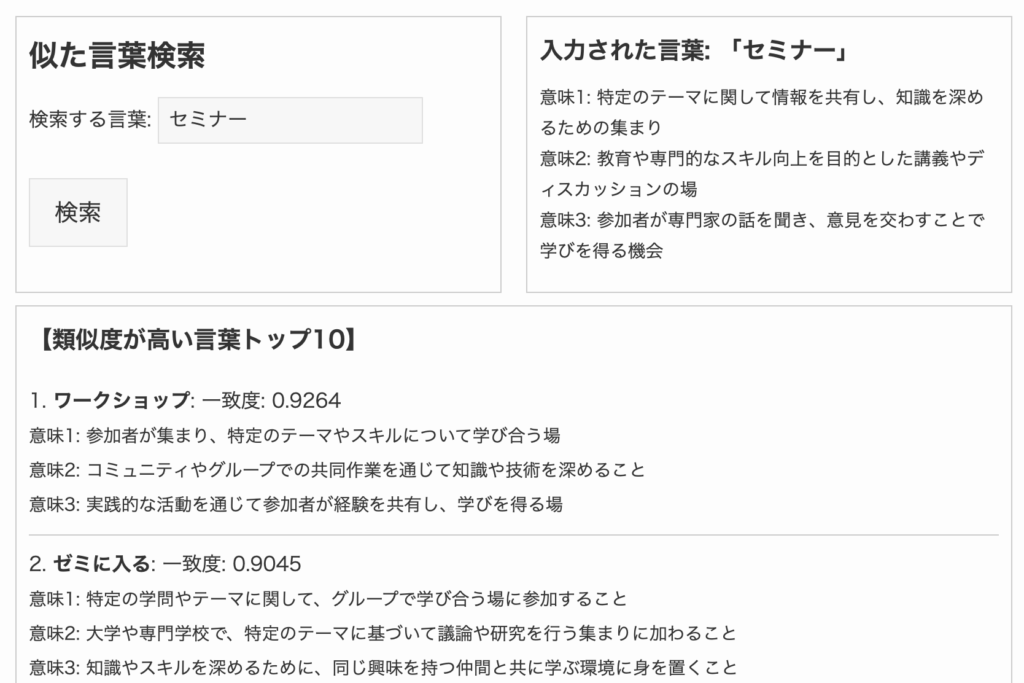

本記事では、説明書きの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

説明書きとは? そもそもどんな意味か?

まずは説明書きとはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

ユーザーが理解しやすいように情報を整理した文章。—

特定の対象についての詳細な情報を提供するための文書。意味を全て見る

- 製品の使い方や利点を明確にするための記述。

- 情報を伝えるためのもので、しばしば視覚的要素を含む。

例文

つづいて、説明書きを用いた例文を紹介します。

この商品には詳しい説明書きが付いている。

説明書きが分かりやすいので、すぐに使い始められる。

例文を全て見る

- 説明書きがあるおかげで、使い方が簡単に理解できた。

- このアプリには丁寧な説明書きが用意されている。

- 製品の説明書きが不十分で、使い方が分からなかった。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

内容が複雑な場合、説明書きが長くなりすぎると、逆に読者を混乱させてしまう可能性があるため、簡潔さが重要です。ビジネスで使える丁寧な説明書きの言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

仕様書

まずは、仕様書です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

案内書

2つ目は、案内書です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ガイドライン

3つ目は、ガイドラインです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

マニュアル

4つ目は、マニュアルです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

説明文

5つ目は、説明文です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

プロダクト情報

6つ目は、プロダクト情報です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

技術文書

7つ目は、技術文書です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

情報シート

8つ目は、情報シートです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

コンテンツ説明

9つ目は、コンテンツ説明です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

製品ガイド

10個目は製品ガイドです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

説明書きのカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

使い方ガイド

まずは、使い方ガイドです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ヒント集

カジュアルの2つ目は、ヒント集です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

説明動画

つづいて、説明動画です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

チュートリアル

4つ目は、チュートリアルです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

要点まとめ

5つ目は、要点まとめです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

クイックガイド

6つ目は、クイックガイドです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

お手軽マニュアル

7つ目は、お手軽マニュアルです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

スマホ用ガイド

8つ目は、スマホ用ガイドです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ビジュアルガイド

9つ目は、ビジュアルガイドです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ラクラク説明

10個目は、ラクラク説明です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

説明書きの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- ガイドブック

- インストラクション

- ユーザーマニュアル

- Instruction(指示)

- Guide(ガイド)

- Manual(マニュアル)

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上が説明書きの言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓