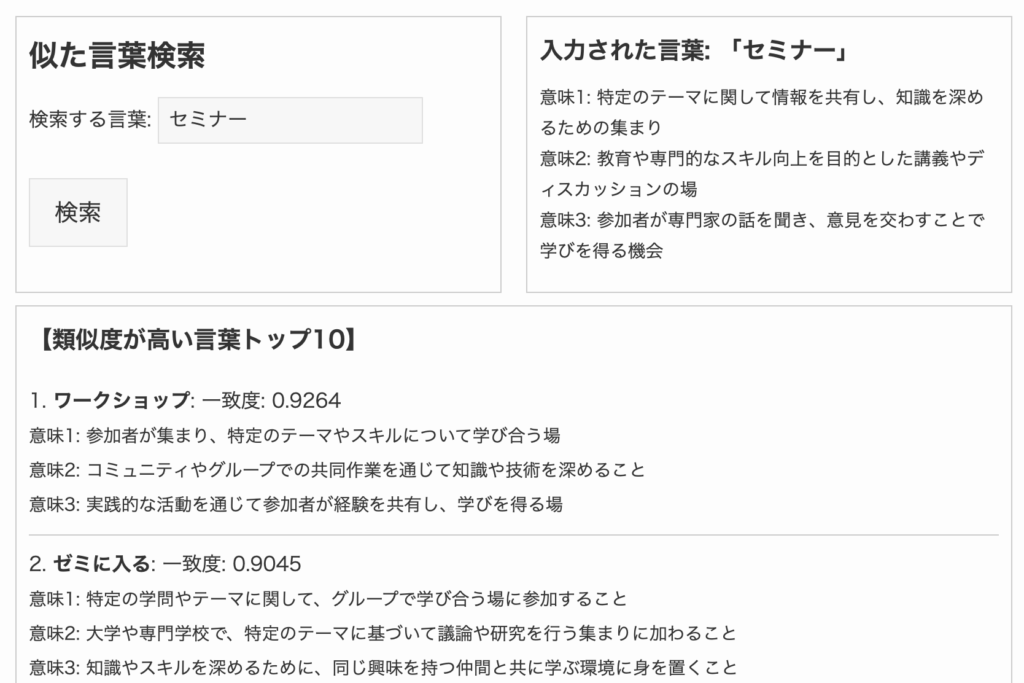

本記事では、所持していないの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

所持していないとは? そもそもどんな意味か?

まずは所持していないとはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

必要なものが手元にない状態—

特定のアイテムや資源を持っていないこと意味を全て見る

- 所有物がないことによる制約や不便さ

- 必要なものを持たずに行動すること

例文

つづいて、所持していないを用いた例文を紹介します。

彼はそのアイテムを所持していないため、参加できなかった。

必要な書類を所持していないと、手続きが進まなかった。

例文を全て見る

- 彼女はその資格を所持していないため、応募できなかった。

- 所持していない物が多く、買い物が必要だった。

- 所持していないために、選択肢が限られてしまった。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

この表現は、特定のアイテムや権利がないことを示しますが、場合によっては不足感や依存的なニュアンスを含むことがあります。ビジネスで使える丁寧な所持していないの言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

未所持

まずは、未所持です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

不足

2つ目は、不足です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

欠如

3つ目は、欠如です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

不所持

4つ目は、不所持です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

手元にない

5つ目は、手元にないです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

欠品

6つ目は、欠品です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

不備

7つ目は、不備です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

未取得

8つ目は、未取得です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

未保有

9つ目は、未保有です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

不所有

10個目は不所有です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

所持していないのカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

持ってない

まずは、持ってないです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ない

カジュアルの2つ目は、ないです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

未所持

つづいて、未所持です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ダメ

4つ目は、ダメです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

足りない

5つ目は、足りないです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

買ってない

6つ目は、買ってないです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

持たざる者

7つ目は、持たざる者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

欠けてる

8つ目は、欠けてるです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

持ち物なし

9つ目は、持ち物なしです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

無いものねだり

10個目は、無いものねだりです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

所持していないの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- ノンポゼッション

- アブセンス

- デフィシット

- Not in possession

- Lack

- Absence

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上が所持していないの言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓