本記事では、ドアップの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

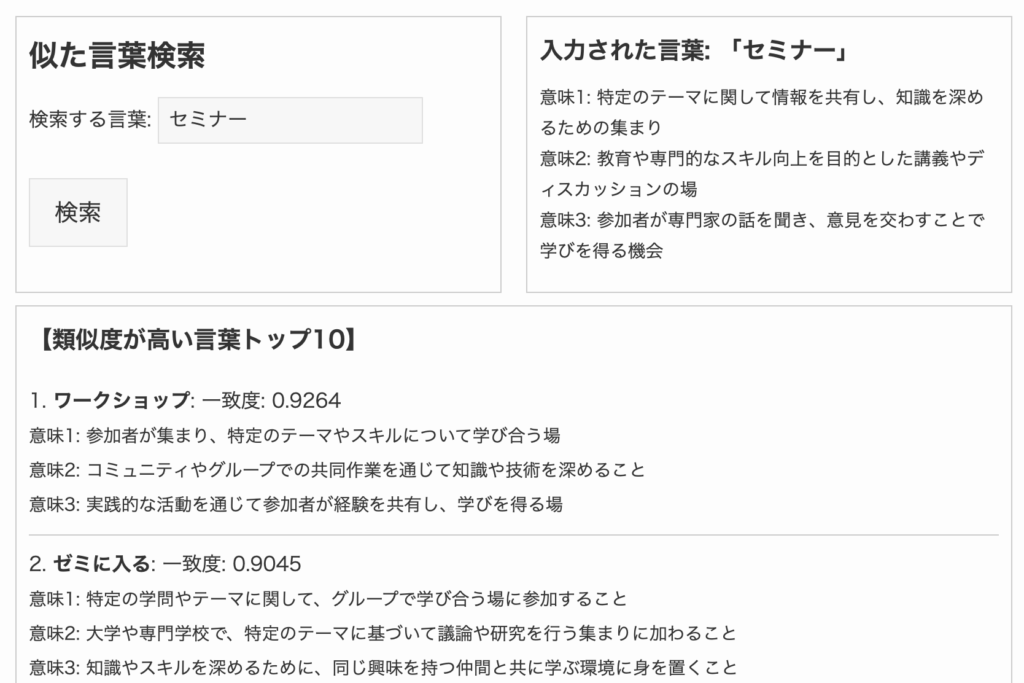

ドアップとは? そもそもどんな意味か?

まずはドアップとはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

細部を強調するために、物体や人物を大きく映すこと—

視覚的なインパクトを与えるために、近距離での撮影を行うこと意味を全て見る

- 対象の特徴や表情を際立たせるために、接近して撮影すること

- 写真や映像において、特定の部分を強調するために行う技術

例文

つづいて、ドアップを用いた例文を紹介します。

この写真は、ドアップで撮影された花の美しさを捉えています。

彼の表情をドアップで見せることで、感情がより伝わります。

例文を全て見る

- ドアップのショットが、彼女の目の輝きを際立たせています。

- この映画では、重要なシーンでドアップが多用されています。

- ドアップで撮ることで、細かなディテールがはっきりと見えます。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

この表現は、特に感情やディテールを強調する際に有効ですが、過度に使用すると逆効果になることがあります。ビジネスで使える丁寧なドアップの言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

クローズアップ

まずは、クローズアップです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

詳細撮影

2つ目は、詳細撮影です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

特写

3つ目は、特写です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

フォーカスショット

4つ目は、フォーカスショットです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ディテールショット

5つ目は、ディテールショットです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

強調ショット

6つ目は、強調ショットです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

マクロ撮影

7つ目は、マクロ撮影です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ビジュアルインパクト

8つ目は、ビジュアルインパクトです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

エモーショナルショット

9つ目は、エモーショナルショットです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

視覚的強調

10個目は視覚的強調です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ドアップのカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

寄り

まずは、寄りです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ぐっと近づき

カジュアルの2つ目は、ぐっと近づきです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

クローズ

つづいて、クローズです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

接写

4つ目は、接写です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

顔アップ

5つ目は、顔アップです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ズームイン

6つ目は、ズームインです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

迫り

7つ目は、迫りです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

引き寄せ

8つ目は、引き寄せです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

近寄り

9つ目は、近寄りです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

接近ショット

10個目は、接近ショットです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ドアップの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- クローズアップ

- ズーム

- マクロ

- Close-up(クローズアップ)

- Zoom-in(ズームイン)

- Macro(マクロ)

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上がドアップの言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓