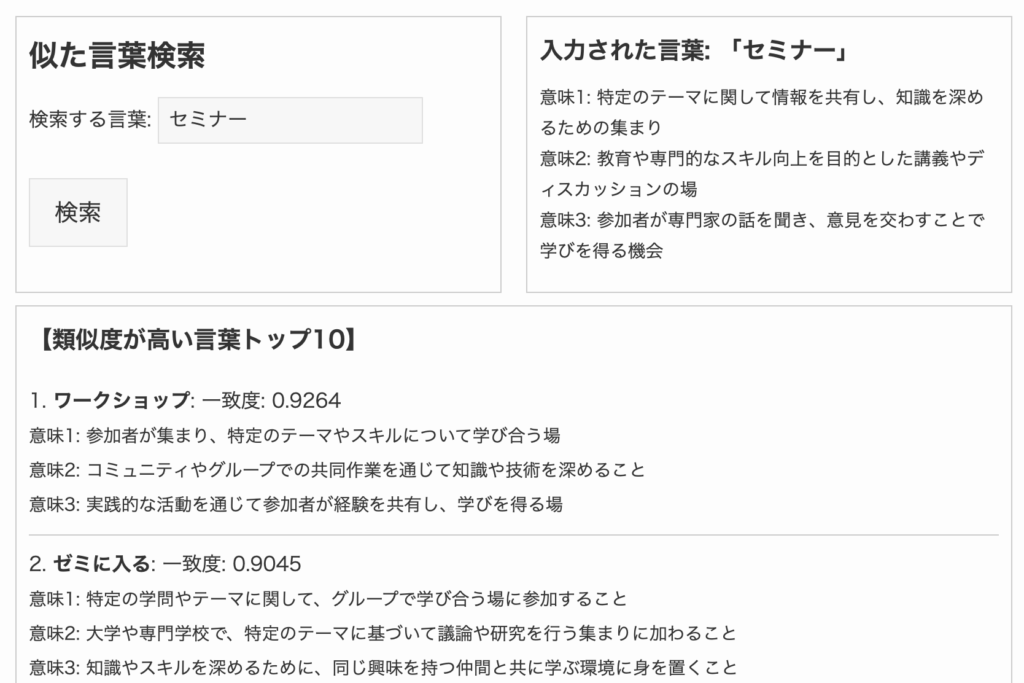

本記事では、規模感の言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

規模感とは? そもそもどんな意味か?

まずは規模感とはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

ビジネスやプロジェクトの状況を把握し、適切な判断を下すこと—

企業やプロジェクトの成長段階を理解し、戦略を立てること意味を全て見る

- 市場や業界のトレンドを分析し、戦略的に行動すること

- リソースや能力を考慮しながら、目標を設定すること

例文

つづいて、規模感を用いた例文を紹介します。

このプロジェクトは規模感を持って進めるべきだ。

市場の規模感を把握することが成功の鍵だ。

例文を全て見る

- 彼は規模感を持って、事業を拡大する計画を立てた。

- 新しい製品の導入には、規模感を考慮する必要がある。

- 彼女は規模感を理解して、効果的なマーケティング戦略を立てた。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

この表現は、プロジェクトの進行を適切に評価するために必要ですが、規模感を誤解すると不適切な判断を招く可能性があるため注意が必要です。ビジネスで使える丁寧な規模感の言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

市場規模の理解

まずは、市場規模の理解です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

戦略的評価

2つ目は、戦略的評価です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

プロジェクトのスコープ

3つ目は、プロジェクトのスコープです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

成長ポテンシャルの評価

4つ目は、成長ポテンシャルの評価です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

リソース計画

5つ目は、リソース計画です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

市場分析

6つ目は、市場分析です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

業界のトレンド把握

7つ目は、業界のトレンド把握です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

データドリブンアプローチ

8つ目は、データドリブンアプローチです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ビジネスの視野

9つ目は、ビジネスの視野です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

リスク評価

10個目はリスク評価です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

規模感のカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

大きさ感

まずは、大きさ感です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

サイズ感

カジュアルの2つ目は、サイズ感です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ボリューム感

つづいて、ボリューム感です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

広がり感

4つ目は、広がり感です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

感覚的理解

5つ目は、感覚的理解です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

トレンド感

6つ目は、トレンド感です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

流れをつかむ

7つ目は、流れをつかむです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

状況判断

8つ目は、状況判断です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

感じ取り

9つ目は、感じ取りです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

分かりやすさ

10個目は、分かりやすさです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

規模感の横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- スケール

- ボリューム

- ディメンション

- Scale(規模)

- Magnitude(大きさ)

- Dimension(次元)

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上が規模感の言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓