本記事では、教鞭をとるの言い換え語・同義語(類義語)を解説します。

- ビジネスで使えるきっちりした類語

- 友達同士でカジュアルで使える類語

に分けていくつかのアイデアをまとめました。

また、カタカナ・英語でかっこよく言い換えたい場合のワードもいくつか紹介します。

実際に使われているワードばかりです。ぜひ参考にしてください。

→ビジネスの言い換えを見る |  →カジュアルの言い換えを見る |  →英語・カタカナの言い換えを見る |

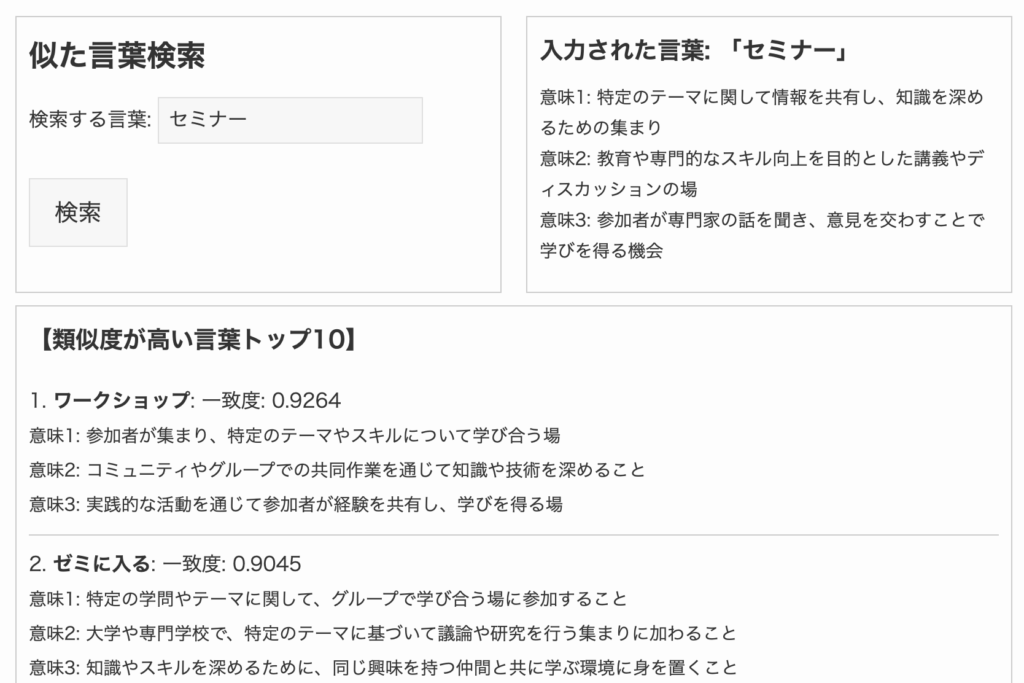

教鞭をとるとは? そもそもどんな意味か?

まずは教鞭をとるとはどんな意味なのかをおさらいします。

すでに意味をご存知の方は、次の項目まで飛ばしていただき大丈夫です。

意味

まず意味は以下のとおりです。

—

知識を伝え、学生の成長を促すこと—

専門的な知識や技術を教えること意味を全て見る

- 学問や技術の習得を助けること

- 学生に対して指導的な立場を持つこと

例文

つづいて、教鞭をとるを用いた例文を紹介します。

彼は大学で教鞭をとり、多くの学生を育てている。

彼女は高校で教鞭をとり、数学の授業を担当している。

例文を全て見る

- 教鞭をとることで、彼は若い世代に影響を与えている。

- 彼は専門学校で教鞭をとり、実践的な技術を伝えている。

- 教鞭をとる彼女は、教育に情熱を持っている。

注意点(違和感のある、または失礼な使い方)

この言葉を使ううえでの注意点は以下のとおりです。違和感のある使い方にならぬよう注意しましょう。

—

この表現は教育者としての立場を示しますが、教え方や内容によっては学生の理解度に差が出ることがあるため、工夫が求められます。ビジネスで使える丁寧な教鞭をとるの言い換え語のおすすめ

ビジネスで使えるフォーマルな言い換え語を紹介します。

それぞれ見ていきます。

教育者

まずは、教育者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

講師

2つ目は、講師です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

指導者

3つ目は、指導者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

トレーナー

4つ目は、トレーナーです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ファシリテーター

5つ目は、ファシリテーターです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教育コンサルタント

6つ目は、教育コンサルタントです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

学習支援者

7つ目は、学習支援者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教授

8つ目は、教授です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教育プランナー

9つ目は、教育プランナーです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

学問指導者

10個目は学問指導者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教鞭をとるのカジュアルな言い換え語のおすすめ

友達同士で使えるようなカジュアルな言い換え語のおすすめを紹介します。

教える人

まずは、教える人です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

先生

カジュアルの2つ目は、先生です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

講義する人

つづいて、講義する人です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教え子の育成者

4つ目は、教え子の育成者です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

学びのサポーター

5つ目は、学びのサポーターです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

授業をする人

6つ目は、授業をする人です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教育仲間

7つ目は、教育仲間です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

ナビゲーター

8つ目は、ナビゲーターです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

メンター

9つ目は、メンターです。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

知恵を授ける人

10個目は、知恵を授ける人です。

意味やニュアンスの違いは以下のとおり。

教鞭をとるの横文字・カタカナ英語の言い換え語のおすすめ

最後は横文字・カタカナ英語での言い換え語を紹介します。

こちらはリストのみとなります。

- エデュケーター

- ティーチャー

- インストラクター

- Educator(教育者)

- Instructor(指導者)

- Teacher(教師)

かっこよく表現したい際、参考にしてください。

まとめ

以上が教鞭をとるの言い換え語のおすすめでした。

さまざまな言葉があることがわかりますね。

基本的な意味は同じでも微妙にニュアンスが違ったりもするため、TPOに合わせて言い換え語を使い分けていきましょう。

振り返り用リンク↓